Per Kirkeby : L’odyssée créative d’un géologue-artiste hors normes #

Une vocation forgée entre science et art #

Le destin artistique de Per Kirkeby s’articule étroitement autour de sa formation en géologie. Après des études consacrées à la natural history et à la géologie quaternaire arctique à l’Université de Copenhague, il prend part, de 1958 à 1965, à des expéditions scientifiques du côté de Narssaq et du Groenland. Cette immersion dans les paysages boréaux marque un tournant décisif dans sa perception des phénomènes naturels. Les effets de la lumière changeante, l’érosion, la transformation lente des masses rocheuses, et les forces telluriques deviennent un réservoir symbolique et plastique.

- Ses toiles traduisent une approche quasi scientifique du paysage : c’est le regard du sédimentologue qui scrute les strates du support, imprime une dynamique de couches et de glissements chromatiques, évoquant le passage du temps et le modelage naturel.

- Les expéditions arctiques documentées, depuis les campagnes danemark-groenlandaises des années 1960, demeurent une matrice féconde dans ses cycles picturaux et gravés, telle la série « Images gravées du grand nord » exposée en 2015 au Musée des Beaux-Arts de Caen.

Ce contact direct avec la nature extrême offre à Kirkeby une vision rare, où la peinture n’est pas imitation, mais restitution de processus géologiques. À notre sens, le choix de Kirkeby d’assumer pleinement la dualité science-art souligne à quel point la contemporanéité artistique peut s’enrichir de regards interdisciplinaires, invitant à voir le tableau comme coupe transversale du réel.

L’héritage de l’Eks-skolen et l’esprit iconoclaste #

En 1962, Kirkeby rejoint l’Eksperimenterende Kunst-skole (Experimental Art School) à Copenhague, institution pionnière qui s’affranchit de l’enseignement académique pour encourager l’expérimentation et la subversion des codes artistiques. Autour de figures telles que Paul Gernes et Troels Andersen, ce collectif pousse ses membres à explorer le happening, la performance et l’art conceptuel.

À lire Acupression pour un sommeil réparateur : techniques et bienfaits éprouvés

- Per Kirkeby s’y distingue par ses expérimentations sur la matière, opérant des passerelles entre techniques traditionnelles et pratiques multimédias.

- Il s’associe aux recherches du mouvement Fluxus, et intègre la performance, la vidéo et la littérature à son répertoire, publiant dès la fin des années 1960 des romans, poèmes, essais et livres d’artiste.

Cette effervescence créative neutralise toute tentation de pureté médiale : pour Kirkeby, chaque medium est terrain d’expérimentation, du tableau à la gravure, des œuvres à la craie sur tableau noir jusqu’aux performances cinématographiques. Cette ouverture, forgée dans l’esprit de l’art expérimental nordique, contribue fortement à l’ascension internationale de Kirkeby et dynamise une génération entière, toujours prompte à défier les conventions.

Abstraction, figuration et matière : une palette en tension #

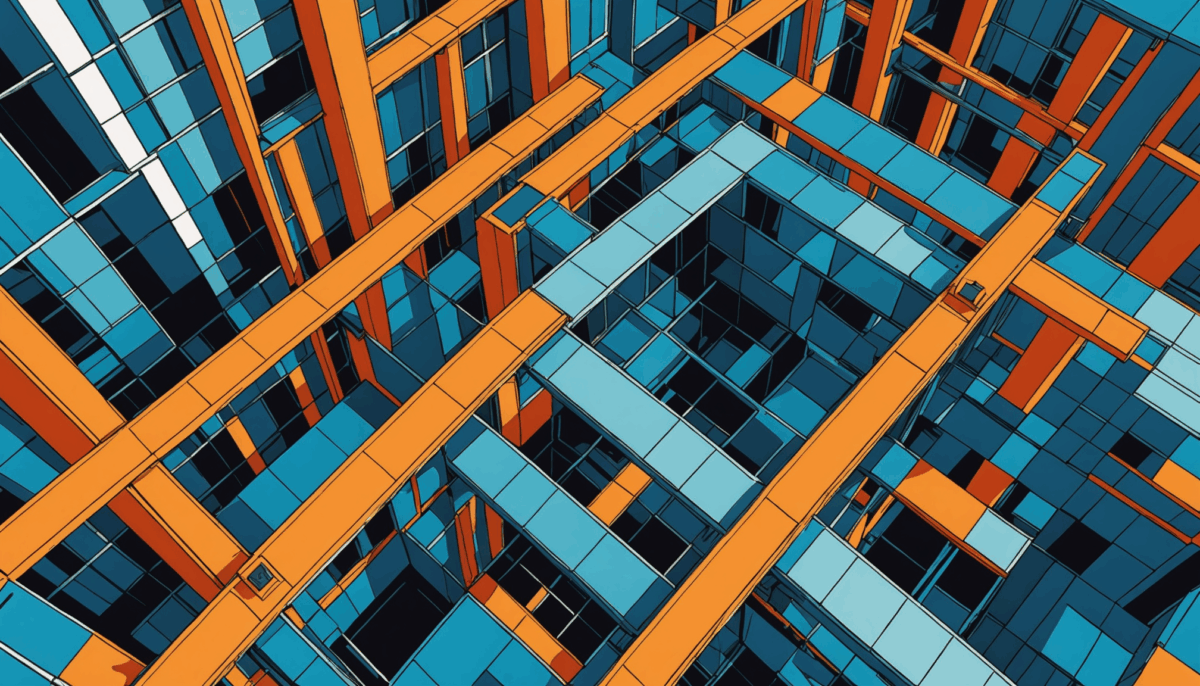

L’esthétique de Kirkeby se distingue par la tension permanente entre abstraction et figuration. Si l’artiste revendique un attachement « classique » au motif perçu, il décompose et recompose les éléments naturels jusqu’à flirter avec l’informel. Ses motifs récurrents — arbres, falaises, blocs, fragments architecturaux — émergent à travers un traitement gestuel vigoureux, la superposition de couches et un usage quasi géologique de la couleur.

- La couleur minérale (ocres, bleus profonds, verts terreux) évoque la palette du quaternaire, tandis que la structure visuelle fait dialoguer formes organiques et colonnes, arches ou murs, comme dans la série « Landskaberne » (1969).

- Ses œuvres emblématiques des années 1980, présentées au Palais des Beaux-Arts de Paris en 2017, démontrent un va-et-vient entre paysages allusifs et constructions fragmentaires, où le spectateur est invité à reconstituer sa propre lecture du territoire peint.

Cette dialectique des formes favorise une interprétation ouverte, et souligne la puissance expressive d’une matière peinte très travaillée, proche de l’épaisseur d’un terrain modelé par l’érosion et le temps. Pour nous, Kirkeby incarne la fertilité du doute entre deux pôles, affirmant que l’espace pictural est, avant tout, un espace de tensions créatrices.

Sculpture et « briques » : architectures d’émotions #

L’une des contributions majeures de Kirkeby à la sculpture contemporaine réside dans ses célèbres sculptures en brique, commencées au début des années 1970. À la différence des bronzes noirs, énigmatiques, ces architectures en brique affichent une extrême clarté structurelle, écho des maisons traditionnelles danoises et des temples mayas, analysés avec minutie par l’artiste.

À lire Reiki avis : origine, principes et ressentis pour harmoniser l’énergie

- En 1973, Kirkeby érige une sculpture-maison symétrique à Ikast, au Danemark, et développe ensuite des groupes de sculptures monumentales, notamment pour le County Council d’Ålborg en 1981.

- L’usage de la brique est chez Kirkeby à la fois hommage à la tradition constructive et transposition plastique de la sédimentation. Les couches de matériaux deviennent allusion directe à la géologie, « strates » émotionnelles à appréhender physiquement.

Cette recherche d’un dialogue entre art, architecture et forces naturelles confère aux œuvres en brique un statut ambigu : ni bâtiments, ni simples sculptures, mais points de tension entre stabilité humaine et instabilité du monde minéral. Ces monuments, visibles aussi bien en Danemark qu’en Allemagne ou en France, invitent à réévaluer la notion de monument public et à redéfinir la relation du spectateur à l’espace urbain et naturel.

Collaborations et dialogues avec d’autres disciplines #

L’activité de Kirkeby ne se limite pas à la « sphère canonique » des arts plastiques. Il collabore activement avec de grandes figures du cinéma, du théâtre et de la scène contemporaine, soulignant la porosité de son univers créatif.

- Sa coopération avec Lars von Trier, réalisateur danois de renom, illustre cette interdisciplinarité : Kirkeby conçoit les décors et coécrit des éléments visuels pour des films comme « Breaking the Waves » et « Dancer in the Dark » à la fin des années 1990, apportant une dimension minérale et architectonique à la narration cinématographique.

- Ses scénographies pour le ballet à Hambourg ou l’Opéra national de Paris, notamment pour des œuvres de John Neumeier (chorégraphe américain), témoignent d’une capacité à penser la scène comme un véritable espace géologique en mouvement.

Ce travail d’hybridation, qui déplace le geste artistique hors du cadre du musée, prolonge la démarche d’Eks-skolen et place Kirkeby au centre d’un réseau européen de collaborations, où le regard du géologue rencontre les exigences du cinéma contemporain et du spectacle vivant.

Rayonnement international et reconnaissance institutionnelle #

Dès les années 1970, Per Kirkeby se forge une place sur la scène artistique mondiale. Dès 1971, il représente le Danemark à la Biennale de Paris, avant d’investir les cimaises de grandes institutions internationales telles que le Centre Pompidou à Paris, la Tate Modern à Londres, ou le Museum of Modern Art (MoMA) à New York.

À lire Sophrologie : Comment cette méthode psycho-corporelle aide à gérer le stress efficacement

- Son exposition personnelle majeure à Folkwang Museum d’Essen en 1977 marque un jalon en Allemagne, où nombre de ses sculptures en brique ornent aujourd’hui des espaces publics, tout comme à Berlin ou Munich.

- Les acquisitions institutionnelles de ses œuvres, fréquentes dans les années 1990-2010, témoignent de la pérennité de son influence : le Museum Jorn au Danemark, la Maison du Danemark à Paris ou la Galerie Michael Werner à Londres conservent d’importantes collections d’œuvres majeures.

- Kirkeby reçoit le titre de Membre Honoraire de la Royal Academy of Arts de Londres, est nommé à l’Académie Danoise en 1982, et se voit régulièrement salué par la critique pour sa capacité à renouveler l’art du paysage.

En ce sens, sa carrière internationale, soutenue par des galeries majeures telles que Almine Rech Gallery à Paris ou Galerie Michael Werner à Berlin et New York, fait de Kirkeby une figure de référence dans l’art post-moderne, révélant les intersections fructueuses de la création européenne de la seconde moitié du XXe siècle.

L’héritage vivant de Per Kirkeby dans l’art contemporain #

L’œuvre de Per Kirkeby demeure un jalon incontournable dans l’art contemporain, non seulement au Danemark, mais bien au-delà. Sa capacité à intégrer les savoirs géologiques dans le langage de la peinture, à expérimenter sans relâche la matière et à investir de nouveaux territoires (littérature, performance, architecture) inspire une pluralité de créateurs et de chercheurs.

- L’approche transdisciplinaire de Kirkeby éclaire aujourd’hui les travaux d’artistes tels que Olafur Eliasson ou Sophie Calle, qui s’emparent de la science pour réinventer le regard artistique sur le monde naturel et urbain.

- La publication régulière de monographies et de catalogues raisonné, dont « Per Kirkeby. Backstein: Skulptur und Architektur » (2015), encourage une relecture constante de ses processus créatifs et historiques.

- Les rétrospectives internationales multiplient les analyses universitaires sur la transposition des structures naturelles en architecture symbolique, contribuant à ancrer la pensée de Kirkeby dans les débats actuels sur l’écologie, l’anthropocène et la mémoire des territoires.

Nous estimons qu’à l’ère de la mondialisation des échanges artistiques, la démarche de Kirkeby constitue un manifeste pour le renouvellement des langages plastiques, invitant à dépasser la séparation entre disciplines et à s’emparer des modèles complexes proposés par la nature et la science.

Plan de l'article

- Per Kirkeby : L’odyssée créative d’un géologue-artiste hors normes

- Une vocation forgée entre science et art

- L’héritage de l’Eks-skolen et l’esprit iconoclaste

- Abstraction, figuration et matière : une palette en tension

- Sculpture et « briques » : architectures d’émotions

- Collaborations et dialogues avec d’autres disciplines

- Rayonnement international et reconnaissance institutionnelle

- L’héritage vivant de Per Kirkeby dans l’art contemporain